육묘 육성 육탄전

1화 하얀 고양이가 집으로 오다?

이야기는 오랜만에 고등학교 동창에게서 걸려 온 전화 한 통에서 비롯된다. 공포스러운 납량특집이 대개 평범하게 걸려온 전화로 시작되듯이. 그땐 미처 깨닫지 못했지만 말이다.?

전화벨이 울리고

동창은 자기네 집 근처에 버려진 불쌍한 고양이가 있어 집으로 데려왔다는 말로 우선 내 호기심을 자극했다. 그러고는 곧장 곤란하다는 말투로 “이미 집에 개 두 마리랑 고양이 한 마리가 있어서…”라고 얼버무렸다. 핵심은 아이들이 서로 스트레스를 받을 것 같다며 입양 보내기 전에 잠시 맡아줄 수 없겠냐는 것이었다. 잠시? 고양이? 왠지 재밌을 것 같다는 생각을 했다. 그리고 흔쾌히 승낙했다. 이 대답이 나의 평생을 좌지우지하게 될 결정이었음을 그때는 전혀 알지 못했다. 누군가 내게 “아니, 당신 직업이 타로 점쟁이인데 어떻게 그걸 모를 수 있죠?”하고 묻는다면 “한 치 앞도 모르니까 우리가 아무 생각 없이 하루하루 살 수 있는 겁니다”라고 자조 섞인 미소로 답해 주고 싶다.

그렇다. 먼 미래는 점치면서도 한 치 앞은 내다보지 못한 타로 점쟁이인 탓에, 그 새하얀 한 마리 고양이를 집에 데려와서 오뎅꼬치를 신나게 흔들어대던 내 모습을 떠올리면 지금도 소름끼치게 부끄러울 따름이다. 앞으로 본인 인생에 어떤 파란만장한 일들이 펼쳐질지도 모른 채 낄낄거렸다니.?

너…, 어떡하지?

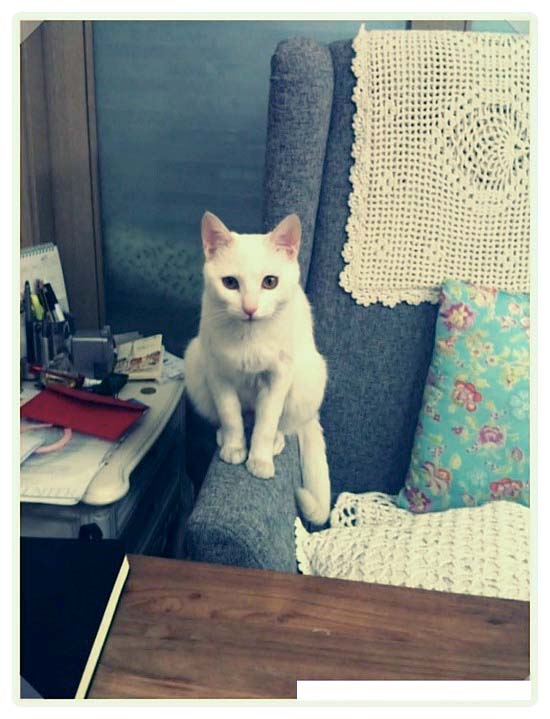

동창은 하얀 고양이라고 했지만 실제로 본 고양이는 그렇게 하얗지가 않았다. 길에서 꽤 뒹구셨는지 꼬리까지 먼지와 때에 절어서 목욕을 여러 번 해도 소용없었다. 옥시크린을 써도 누리끼리하기만 한 동아리 단체 티셔츠 같은 그런 색이랄까. 거기다 다 큰 성묘. 귀엽지 않았다. 밤에는 또 이상한 사우디아라비아 말을 하는데 얼마나 기겁했던지. 이 녀석, 발정이 난 거였다. 그래서 버려졌는지 도망을 나왔는지 하는 건 중요하지 않았다. 밤새 뛰어다니고 울어대고 헥헥거리고 창문에 온몸을 던지려는 고양이를 뜯어말리는 게 급선무였다. 그렇게 하룻밤이 지났다.

다음날, 고양이보다 더 충혈된 눈과 쉰 목소리로 그 오래간만에 연락 온 동창에게 전화를 걸었다. “야! 얘 발정 났나봐! 밤새 몸부림을 치는데 어떻게 해?” “그래? 곧 입양할 사람한테 연락 올 거야. 근데 그쪽 고양이가 지금 허피스에 걸려서 당장 합사가 안 돼. 그리고…. 거기 고양이 수컷인데 중성화를 안 했대. 당장은 못 데려갈 것 같은데 어떡하지?” 어떡하지…. 어떡하지…. 어떡하지…?

내가 물어본 질문이 ‘어떻게 해’인데 친구가 ‘어떡하지’라고 대답하니 정말 어떡해야 할지 난감 그 자체였다. 고민 끝에 중성화해서 보내기로 결정했다. 입양 갈 집에 튼실한 쌍방울이 달리고 눈물콧물 질질 흘리는 총각이 있다는데 생애 첫 발정기를 겪고 있는 고양이를 그냥 보낼 수는 없었다. 그렇다고 마흔이나 먹은 노처녀와 갓 발정 난 암컷이 이대로 밤새 같이 사우디아라비아어를 해대며 울어댈 수도 없는 노릇이었다. 바로 병원으로 향했다.?

결정의 기로에서

중성화 수술. 동물을 위해서라도 필요하다는 의견과 동물이라고는 해도 너무 가혹하다는 의견 사이에서 논란의 중심에 선 단어. 남자들에게는 거세 공포증과 함께 종족번식의 의무를 져버리는 행태이며 삶의 3대 쾌락 중 하나를 포기해야 한다는 트라우마를 동시에 안겨주는 그 단어! 나조차도 병원 예약 후 번뇌에 시달렸다. 원하든 원하지 않든 나 역시도 마흔 넘은 싱글로 살면서 어쩌다보니 사회적 중성화가 된 상태라고 할 수 있는데, 그거야 내 탓이 확실한 부분이라 팔자려니 하고 감당할 문제이지만 과연 내가 이 하얀 고양이에 대해 그런 결정을 내리는 것이 옳은가? 더구나 우린 이제 서로 알게 된 지도 며칠 되지 않았는데…….

그렇게 갈등을 겪으며 병원에 앉아 있다 의사선생님께 중성화가 이 녀석에게 너무 가혹하지 않느냐는 식으로 물어봤더니, 원장님은 단호하면서도 자세히 설명해 주셨다. “버려진 고양이들은 또 버려질 수 있어요. 고양이가 길에서 새끼를 배고 낳고 또 새끼를 가지면서 잘 먹지도 못하면 1~2년도 채 못 삽니다. 부여받은 생명이 건강하게 살 수 있는 기회가 있다면 그쪽으로 선택해야 옳죠.”

그 이야기를 듣고 확실히 마음을 잡았다. 이 녀석과 평생 살아야겠다고. 오래오래 살 수 있도록 옆에서 지켜줘야겠다고. 그렇게 수술을 하고 돌아온 날 밤. 그 녀석은 내 옆에 누워 오랫동안 식빵 굽는 자세로 수술의 고통을 참아냈다. 그 밤 이후, 이 고양이는 ‘랍비’란 이름을 달고 지금까지도 내 옆자리에서 매일 밤 잠이 든다. 하얀 고양이 랍비 한 마리로 시작해 3년이 지난 지금은 여섯 마리와 함께다. 탈 많고 사연 많고 그러면서 웃을 일도 많은 여섯 마리 육묘 육성 육탄전 이야기를 시작해 볼까 한다.

CREDIT

글 사진 한민경 (타로 점술가)

본 기사는 <매거진C>에 게재되었습니다.

콘텐츠의 무단 도용, 전재 및 복제, 배포를 금합니다. 이를 어길 시 민, 형사상 책임을 질 수 있습니다.